|

|

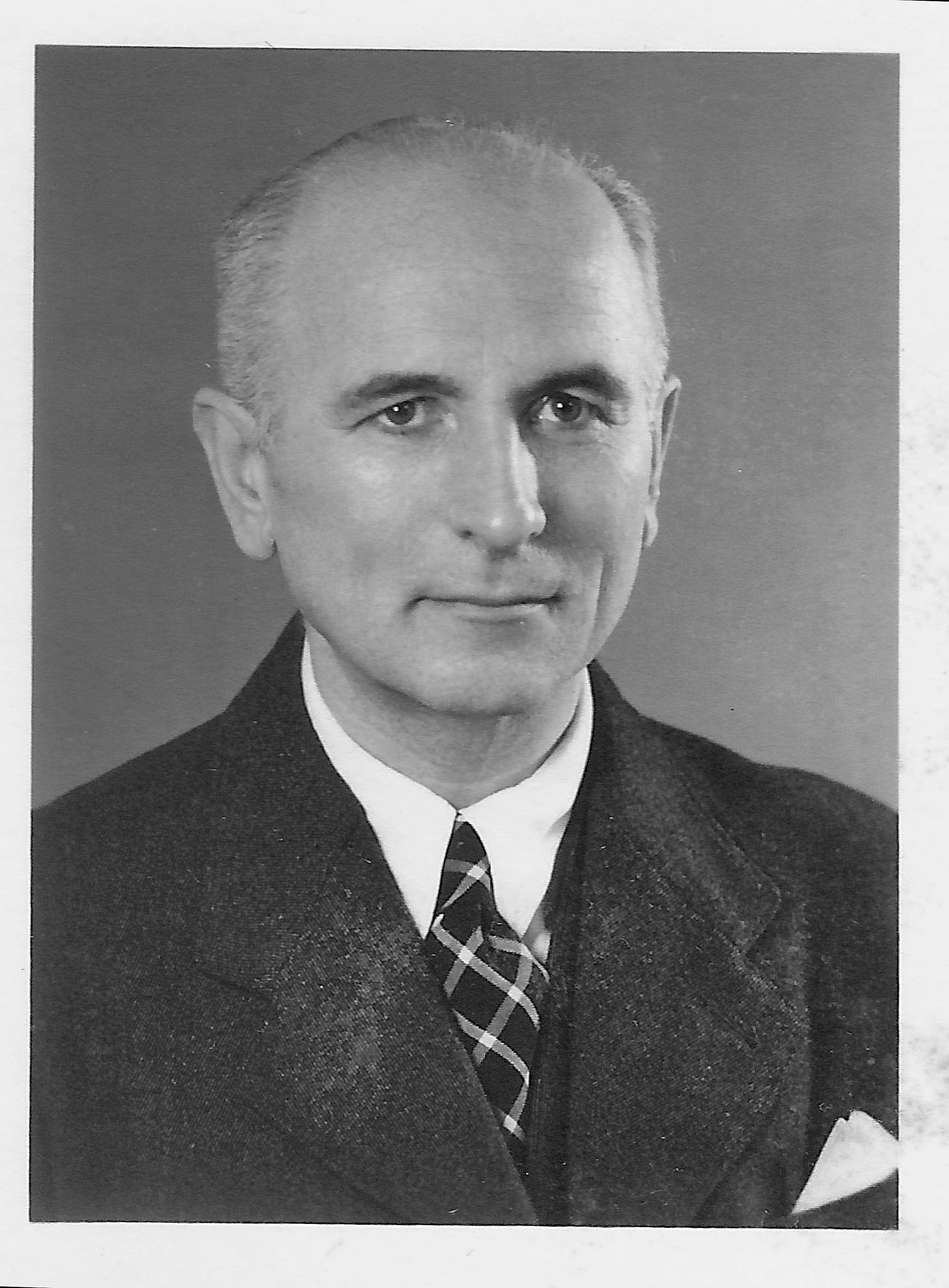

„Professor Dr. Ernst Wilhelm Baader

war eine der hervorragendsten Gestalten die es im Bereich der Arbeitsmedizin gegeben hat. Er lebte und wirkte während einer Epoche, in der die Verhältnisse in den Fabriken oft dermaßen gesundheitsschädlich waren, daß schwere klinische Krankheitsbilder der Arbeitsmedizin ihr Gepräge gaben. Neben seinem täglichen Einsatz als Kliniker, erst in Berlin und später in Hamm, unternahm Prof. Baader die Systematisierung und Zusammenfassung seiner Beobachtungen und schuf damit brillante Beschreibungen über das klinische Bild der Berufskrankheiten. Seine mehr als 200 medizinischen Artikel sind Belege seiner großen Erfahrung und tiefgehenden Kenntnisse. Das klassische Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin Prof. Baaders ist ein bestehendes Denkmal seines Lebenswerkes. Prof. Baader setzte sich ganz für die allseitige Entwicklung der Arbeitsmedizin ein, nicht zuletzt auch für die Prävention...“.[1]

Mit diesen Sätzen beschrieb 1980 der bekannte finnische Arbeitsmediziner Sven Hernberg den Mann, von dem sich gerade die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V. – die er 1962 maßgeblich mitbegründete und deren erster Präsident er war – ideologisch abzulösen bemüht.

Dieser Ablöseprozess geht auf eine Initiative einer Frankfurter Arbeitsmedizinerin zurück, die als „68erin nach wie vor aktiv“[2] ist und die es sich – so scheint es, wenn man sich ihr Werksverzeichnis näher besieht – offensichtlich zur Aufgabe gemacht hat, Größen des Faches zu desavouieren: „Sie gräbt nach den ideologischen Wurzeln ihres Faches und schreibt biografische Skizzen. Links war sie schon immer.“[3]

Diesem Kesseltreiben fällt Baader nicht allein zum Opfer, und letztlich würde diese vornehmlich auf Unterstellungen und Polemik basierende Darstellung wenig an der Strahlkraft der Person Baaders ausrichten, vor allem an seinem wissenschaftlichem Werk und seiner zeitlebens dem arbeitenden Menschen zugewandten Art. Der Unterschied von Baader zu den anderen derart in den Focus gerückten Arbeitsmedizinern besteht darin, dass Baader und seine Ehefrau Ilse, geb. Schroback, testamentarisch bestimmten, ihr gesamtes Vermögen in Höhe von seinerzeit 230.000 DM in eine Stiftung einzubringen, die 1968 gegründet und unter dem Namen „E.-W.-Baader-Stiftung“ bei dem Deutschen Stifterverband in Essen etatisiert wurde. Nutznießer dieser Stiftung ist die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V., also jene Gesellschaft, die Baader mit begründete, deren erster Präsident er war und die zunächst versuchte, die Verfügung nicht nur über die Ausschüttungen, sondern gleich über die Stiftungsmittel in Gänze zu erlangen.

Baader diente – eine andere Deutung lässt das Geschehene nicht zu – der Gesellschaft anscheinend nur, solange sein Ruf nicht böswillig beschädigt wurde. Man schmückte sich mit den Leistungen Baaders und man schmückte sich mit dem aus der Stiftung resultierenden E.-W.-Baader-Preis, dem man (satzungsgemäß) jungen Arbeitsmedizinern zusprechen konnte und man hielt begleitend zu Mitgliederversammlungen „E.-W.-Baader-Gedächtnis-Vorlesungen“ ab.

Man muss der Gerechtigkeit halber anerkennen, dass die Frankfurter Agitationen[4] seinerzeit nicht bei jedem Mitglied der Gesellschaft auf fruchtbaren Boden fielen, so dass – zumal auch Teile des seinerzeitigen Vorstandes sich wohl in die Enge gedrängt sahen – , eine Auftragsarbeit an einen Erlanger Medizinhistoriker[5] zu vergeben, der sich mit Baaders Rolle im Nationalsozialismus beschäftigen sollte. Diese durchaus nicht uninteressante Studie krankt jedoch einerseits daran, dass sie unter hohem Zeitdruck zusammen geschrieben werden musste, weil sie – dies haben es derart Auftragsarbeiten eben an sich – bis zu einem gewissen Termin vorgelegt werden musste [6] und andererseits, dass leider auch seitens dieses Autors inhaltliche Wertungen zu zeitgeschichtlichen Abläufen gesetzt wurden, die allein aus dem Wissen und der Haltung der Ist-Zeit um historische Gegebenheiten gespeist sind, statt sich – wie es der historischen Wissenschaft angemessen wäre – zumindest in gleichem Maße um eine Beurteilung aus der Zeit heraus zu bemühen. Beide werden in nicht wenigen Fällen erheblich voneinander abweichen; den Vergleich deshalb zu unterlassen, ist aber unredlich. Bei allem verständlichen Abgrenzungswillen zu allem Nationalsozialistischen, das nun einmal die Zeit von 1933-1945 und die in ihr angesiedelten Biographien notwendig erfasst, darf dabei aber nicht derart über das Ziel hinausgeschossen werden, dass die Objektivität unterbleibt und nicht mehr zwischen neutralen Handlungen in dieser Zeit und Handlungen, die durch die Ideologie dieser Zeit besonders beeinflusst waren, unterschieden wird. Das wird bei Leven etwa deutlich, an dem absurden Bemühen, etwa Baaders Verhalten gegenüber Versicherten, die sich eine Rentenleistung erschleichen wollten[7], mit seiner angeblichen ideologischen Verstrickung erklären zu wollen:, als hätte man noch nie von dem Straftatbestand des zu Lasten der Versichertengemeinschaft ausgeübten Betruges – der im Übrigen heute noch Gültigkeit hat – gehört. Auch heute würde man Ärzte, die dies decken, statt es aufzudecken, wohl kaum für gewissenhafte Vertreter ihrer Zunft halten. Lassen wir also die ideologische Überhöhung der Vorwürfe außer acht, und begeben uns selbst auf den Boden der bundesdeutschen Realität im Arbeitsrecht und beurteilen die damalige Zeit allein aus dem Heute: Schon der dringende Verdacht, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit unlauteren Mitteln erschlichen zu haben, kann heute den Grund zur Kündigung darstellen.[8] Dies sei nur exemplarisch für die Weise angeführt, mit der in beiden Arbeiten, von Elsner wie von Leven, offensichtlich die von falsch verstandener political correctness erforderte, auf vollständige Vernichtung des Angedenkens statt auf abwägende, historisch einordnende, auch für positive Überraschungen offene Einordnung Baaders als Erfüllungsgehilfen und Profiteur nationalsozialistischer Politik betrieben wird. Hier wird es im Folgenden darum gehen, diesen mit wissenschaftlich fragwürdiger Selektivität unterlegten Befund wieder zu relativieren, und eine Einordnung Baaders zu ermöglichen, die seinen Verdiensten – fachlich wie menschlich – weit eher entspricht als die unterscheidungslose Fundamentalkritik an seiner Person.

Im Wesentlichen scheinen sich ja die von Elsner und von Leven aufgezeichneten Negativa bezüglich der Person von E. W. Baader insoweit nicht zu unterscheiden, wenngleich man seinerzeit der Hoffnung Glauben schenkte, dass bei Leven als Medizinhistoriker eine differenzierte, insbesondere sozio-historische und kulturelle Einschätzung in den Vordergrund hätte gerückt werden können. Diese Chance wurde leider vertan.

Hinzu kommt ein – vielleicht von Verlag, vielleicht vom Autor – verfasster ehrverletzender Klappentext, der reißerisch vermeintliche Fakten vorgaukelt, die dann so nicht mal in diesem Buch behauptet werden.

Der Klappentext

„Arbeit, Leitung und Gesundheit wurden im Nationalsozialismus ideologisch gefasst: E. W. Baader (1892-1962) setzte sich für eine fachliche Expansion und politische Aufwertung der Arbeitsmedizin ein. Er profitierte davon, dass renommierte Fachkollegen jüdischer Herkunft vertrieben wurden. Indem er seine klinisch-kasuistische Sichtweise gesundheitspolitisch und universitär zu verankern suchte, schloss er sich auf verschiedenen Handlungsfeldern der NS-Ideologie an, war in den Kriegsjahren Sanitätsoffizier auch für die gesundheitlichen Verhältnisse in dem belgischen KZ Breendonk zuständig und ließ Menschenversuche an Zwangsarbeitern in Berlin durchführen. Die Studie wertet umfangreiches Archivmaterial aus und gelangt zu einer differenzierten Sicht auf Baader, der in den frühen Jahren der Bundesrepublik die prägende Kraft und das internationale Gesicht der deutschen Arbeitsmedizin werden sollte.“

stellt die Gelegenheit dar, über der Person E. W. Baader den Stab zu brechen.

Darüber hinaus in diesem Zusammenhang vorsätzlich gewählte oder fahrlässig verwendete Unterstellungen von „vermeintlich Wissenden“ und die Nennung einiger Vokabeln reichen heute anscheinend auch bei Akademikern völlig aus, um wissenschaftliche Leistungen zu negieren, eine „Ikone der Arbeitsmedizin“ zu stürzen und eine posthume Vernichtung des Angedenkens Ernst Wilhelm Baaders zu vollziehen. Wie enthüllend, dass man sich erhoffte, diese Tat auch noch vergolden lassen zu können, in dem allen Ernstes versucht wurde, sich der Stiftungsmittel in Gänze zu bemächtigen! Ein Coup, der allerdings – zumindest bis jetzt – verhindert werden konnte.

Die Vorwürfe gegenüber Baader lassen sich im Wesentlichen auf die vier Kernpunkte des Klappentextes reduzieren:

-

„Baader war überzeugter Nationalsozialist, weil er 1933 in die Partei eintrat“;

-

"Baader war für die gesundheitlichen Verhältnisse in dem belgischen KZ Breendonk zuständig – letztlich also KZ-Arzt";

-

"Baader war begeisterter Nationalsozialist, weil er Beratender Internist der Wehrmacht war" und

-

"Baader führte Menschenversuche durch".

[1] Sven Hernberg, Institute of Occupational Health, Helsinki: Auswertung von Epidemiologischen Kohortenuntersuchungen in der Arbeitsmedizin mit besonderer Berücksichtigung von Validitätsfragen. Vortrag gehalten zu 20. Jahrestagung der DGAM, Innsbruck, 27.-30. April 1980. Abgedruckt in: Die E.-W.-Baader - Gedächtnis-Vorlesungen für Arbeitsmedizin 1968-1998, Hrsg. von H. Valentin, Erlangen und G. Zerlett, Köln. Stuttgart, 1998. S. 57-62 (S. 57).

[3] Norbert Jachertz, Gine Elsner, a.a.O.

[4] Gine Elsner, Schattenseiten einer Arztkarriere. Ernst Wilhelm Baader (1892-1862) Gewerbehygieniker & Gerichtsmediziner, VSA Verlag, Hamburg 2011.

[5] Karl-Heinz Leven/ Philipp Rauh, Ernst Wilhelm Baader (1892-1962) und die Arbeitsmedizin im Nationalsozialismus, Verlag Peter Lang, Frankfurt/M, 2013.

[6] Die unter Zeitdruck und in einer Art „Autorenkollektiv“ verfasste Studie weist ferner inhaltliche Schwächen auf. Deutlich wird dies an Kleinigkeiten; so wurde beispielshaft der Name der Nichte Baaders, der insgesamt 9 mal genannt wird, 5 mal richtig und 4 mal falsch geschrieben.

[7] So schreibt Elsner, in: Schattenseiten einer Arztkarriere, a.a.O., S. 145: „Dabei wurde es ihm ein Anliegen, die Versicherten herauszufinden, die sich in betrügerischer Absicht eine Rente erschleichen wollten. Baader übernahm hier die Aufgabe eines Polizisten oder Staatsanwaltes. Kaum hatte Baader die Schriftleitung der Ärztlichen Sachverständigen-Zeitung übernommen, verfasste er am 1. Oktober 1933 den ersten Artikel mit dem Titel ‚Versicherungsbetrug durch absichtliche Selbstvergiftung mit Schwermetallen’. Der Oberarzt von Baader war ebenfalls mit der Entlarvung von betrügerischen Selbstbestimmungen befasst. Er schrieb von den ‚Volksschädlingen’ und entlarvte einen ‚Bleiesser’, der mit ‚Raffinesse, aber zugleich auch Dummheit’ sich eine Rente erschleichen wollte. Zusammen mit seinem Schüler, Hans Symanski, publizierte Baader 1937 über die ‚Simulation innerer Krankheiten’. Von ‚jugendlichen Frechheiten’ war die Rede oder von einem ‚mit größter Raffiniertheit vorgehenden Simulanten’, der sich eine 100%ige Kriegsrente ergaunerte’. Nicht nur von den gewerblichen Krankheiten der Arbeiter wurde berichtet, sondern auch von Gefängnisinsassen, die durch ‚exzessives Onanieren vor der ärztlichen Visite Pulsbeschleunigungen hervorrufen’ oder von Militärdienstverweigerungen. Ganz schlaue Betrüger würden einen Diabetes mellitus simulieren, in dem sie den Finger in einen Honigtopf steckten und den ‚den Urin bei der Miktion in Gegenwart des Arztes scheinbar aus Versehen über den (Finger) laufen ließ (en)’. Und so weiter und so fort .... fast 150 Seiten lang.“

[8] Fristlose Kündigung wegen des Verdachtes, ein Arbeitnehmer habe sich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit unlauteren Mitteln erschlichen (Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 11. Juli 2013 – 10 Sa 100/13 –, juris). Das Landesarbeitsgericht hat die Zulässigkeit der Kündigung bejaht. Es ging in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BAG (26.08.1993 - 2 AZR 154/93 - AP BGB § 626 Nr. 112) und des LAG Rheinland-Pfalz (12.02.2010 - 9 Sa 275/09 - Juris) davon aus, dass es einen wichtigen Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB zur fristlosen Kündigung darstellen kann, wenn der Arbeitnehmer unter Vorlage eines ärztlichen Attestes der Arbeit fern bleibt und sich Entgeltfortzahlung gewähren lässt, obwohl es sich in Wahrheit nur um eine vorgetäuschte Krankheit handelt. Auch der dringende Verdacht, der Arbeitnehmer habe sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit unlauteren Mitteln erschlichen, kann einen wichtigen Grund zur Kündigung darstellen (BAG 26.08.1993 - 2 AZR 154/93 – a.a.O). (Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 11. Juli 2013 – 10 Sa 100/13 –, juris).

|